Giey

sur aujon

Giey-sur-Aujon,

qu'on écrivait autrefois Gié (1157), Gyeium (1219), Gieyum-super-Aujon (1436)

dépendait de la province de Bourgogne au même titre que toutes les localité

de la haute vallée de l'Aujon.

C'est

un village que l'on remarque, agréablement situé au bord de la rivière. La

commune au passé riche en archives intéressantes, aux nombreux édifices

anciens, a toujours soigné son environnement. Elle possède un square agrémenté

d'un jet d'eau et d'arbres bien taillés ; depuis 1898, les rues sont bordées

de trottoirs.

Le

territoire de 3 000 hectares est couvert pour plus des trois quarts par la forêt

immense et profonde. Les prés occupent le fond de la vallée ; les terres

cultivées forment deux clairières sur le plateau langrois.

Malgré

cela, la population a constamment diminué depuis la Révolution, passant de 600

habitants à 350 en 1901, puis 113 en 1975. Mais souvent, pendant l'été les

rues reprennent vie. En effet, un grand nombre de vacanciers viennent se reposer

dans les familles ou dans les résidences secondaires.

LE PREMIER PARACHUTAGE HAUT-MARNAIS.

Giey-sur-Aujon

est une commune au passé industriel dont il ne reste rien. Les premiers

registres de l'état civil établissent l'existence de bonnetiers, de fabricants

de bas, de blanchisseurs de toile et de tixiers. En 1760, un Suisse Weibeck établit

à Arc-en-Barrois une fabrique de coton puis d'indiennes (tissus peints). Après

1781, il trouve à acheter une grande maison à Giey-sur-Aujon ; il y transporte

son entreprise qui se met à prospérer. Il s'associe alors avec le sieur

Heilmann et lui propose une participation de un tiers dans les pertes et les bénéfices.

Afin de leur apporter aide, le duc de Penthièvre prête à la manufacture, en

deux fois, une somme de 24 000 livres. Pendant quelque temps, les toiles peintes

et les droguets de Giey partent dans tout l'est de la France.

Une

vingtaine d'ouvriers travaillent sur autant de métiers à tisser. D'autres

employés temporaires, principalement des enfants sont occupés par Weisbeck qui

possède aussi une filature en Alsace d'où viennent ses cotons utilisés pour

les trames alors que c'est de Suisse qu'arrivent les cotons pour les chaînes.

De

nouvelles usines s'installent un peu partout. La concurrence devient plus vive.

Les deux associés ne s'entendent plus. La Révolution se profile à l'horizon.

|

|

L'assemblée

communale va se réunir et tenir un registre sur lequel s'inscrira l'histoire

contemporaine du village. Le premier livre de Giey-sur-Aujon est ouvert le 15 février

1790. A ce moment, le village est chef-lieu de canton pour les communes de

Ternat, Courcelles, Saint-Loup, Eriseul, Rochetaillée puis Ormancey. Au cours

de ces réunions, on discute beaucoup de la manufacture et surtout d'un don de

500 livres accordé par le district de Langres à titre d'encouragement au

patron de l'entreprise.

Jean-Jacques

Weisbeck, " un riche célibataire qui crie à la tyrannie et à l'injustice

" et qui ne prête pas le serment civique est la cible des représentants

de la commune. Les élus vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la

suppression de cette subvention ; ils vont aussi se déchaîner lorsqu'à la

vente des biens nationaux, Weisbeck achètera l'abbaye de Longuay et les prés

qui l'entourent. Un nouvel associé Nicolas Raguet prendra l'entreprise en

charge

quand

Weisbeck se retirera à Longuay où il décédera en 1805, à l'âge de 76 ans.

Le gouvernement réclame à la manufacture plus de 20 000 livres prêtées par

le duc de Penthièvre. Et il faut payer...

En

1805, seul propriétaire, Raguet gère l'entreprise dans laquelle on compte

encore 12 ouvriers pour les toiles peintes et 84 pour la fabrique du coton. Mais

bientôt, l'usine ferme.

Au siècle dernier, les forges jalonnent le cours de l'Aube depuis sa source

jusqu'à Clairvaux. Quant à l'Aujon, c'est seulement au niveau d'Arc que

l'on trouve la première forge. Plus en amont, à Giey, vers 1808, un autre

type d'industrie s'implante à l'emplacement de l'ancienne filature. On la

doit à François Guignet, né le 4 octobre 1771 à Flacey entre

Vaux sous Aubigny et Dijon. Cet homme est le condisciple de

Napoléon Bonaparte à l'école de Brienne. Fournisseur en bois de la marine

impériale, il achète des forêts dans la région et habite le château de

Beauvoisin. C'est un entrepreneur important toujours à l'affût de capitaux

et créateur, à l'aide d'associés, de plusieurs sociétés. Ainsi, le Courrier

de la Haute Marne du 11 août 1821 fait état d'une nouvelle société

" Guignet et compagnie " qui exploite le haut fourneau et la forge

de Rochevilliers (Leffonds), ainsi que quatre autres établissements

identiques en Haute-Saône et en Côte d'Or.

François Guignet fournit la moitié des capitaux, mais il est seul

administrateur et gérant. Le siège de la société est fixé à Bugnières.

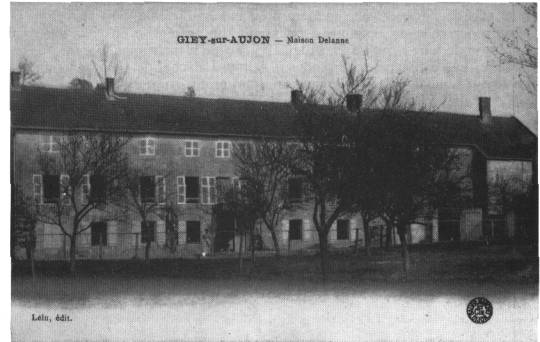

C'est d'abord depuis Bugnières qu'il dirige la fabrique de porcelaine créée à Giey-sur-Aujon. Les produits de luxe tournés et cuits à cet endroit rivaliseront pendant un certain temps, de 1820 à 1830 avec ceux de la manufacture de Sèvres. Les fours et les ateliers sont construits à Giey entre l'église, la poste et l'Aujon. Des spécialistes étrangers sont embauchés. Les peintures et les dorures, si célèbres, sèchent dans les hautes maisons du village offrant de vastes greniers (actuellement maisons Raclot et Bablon).

En

1928, Abel Delanne, dans une brochure concernant la fabrique, indique que huit

cents ouvriers environ sont attachés à cette manufacture. On peut penser que

Guignet eut ce nombre d'ouvriers sous ses ordres (porcelaine et forges), mais

dire que huit cents personnes travaillèrent pour la fabrication de la

porcelaine semble exagéré.

Dans

un premier temps, l'usine fonctionne bien. Son dépôt parisien se trouve chez

les soeurs Faypoux au 175 de la rue Saint-Martin. En 1827, la manufacture

est récompensée. Mais les Bourbons n'aident pas autant qu'il le faudrait cet

ami de Napoléon et lui créent parfois des ennuis. Le combustible des fours est

très bon marché, mais il faut s'approvisionner en kaolin à Limoges. Les

rouliers partent pour deux mois avec tombereaux et chevaux afin de ramener cette

matière première introuvable dans la région. Guignet use sa fortune et celle

de ses amis à maintenir son entreprise en vie ; aussi en 1837, se contente-t-on

de faire venir de Paris de la porcelaine blanche que l'on décore. En 1844,

c'est la faillite. Les bâtiments sont vendus à Adrien Latache, de Valbruant,

un brasseur, Nicolas d'Arc et Louis Laval, de Giey qui en tirent profit.

Aujourd'hui, de cette industrie, subsistent de belles cafetières, des tasses,

de magnifiques vases et des assiettes, autant de pièces recherchées par les

collectionneurs et dont on peut admirer des spécimens aux musées de Sèvres et

de Langres.

|

|

François Guignet aura été maire de Bugnières de 1815 à 1823, année durant laquelle il quitte ce village pour venir se marier à Giey-sur-Aujon. Le marié a 51 ans. Sa femme, Charlotte Faipoux 29 ans, née à Philadelphie, est la fille du premier régisseur de la fabrique de porcelaine. En 1877, on peut lire sur le registre d'état civil communal un étrange rectificatif. Celui-ci concerne l'acte de mariage dans lequel un grand nombre d'erreurs auraient été relevées. La famille Guignet a trois enfants après ce mariage. L'un d'eux, Ernest, né en 1829 atteindra la célébrité en tant que chimiste français le plus réputé du XIX ème siècle. Il deviendra aussi sous-préfet de Langres au début de la 3e République.

En

1879, Jules Cudel, né à Vicq, d'un père instituteur, s'installe à la cure de

Giey-sur-Aujon. C'est certainement son frère, curé de Chameroy et

photographe, qui lui a fait connaître la région et ce village aux vastes bâtiments.

Le 16 février 1883, ce jeune abbé écrit à l'évêque de Langres une longue

lettre dans laquelle il précise : « Je voudrais établir à Giey une école

libre dirigée par des Religieuses. Mais pour cela il me faudrait beaucoup

d'argent et je n'ai rien... » « Or, c'est en pourvoyant à d'autres besoins

que je vois le moyen de subvenir à tous les frais... ». Pour éviter le désoeuvrement

et la vie fainéante des filles de plus de 12 ans, il pense à créer " un

atelier qui travaillerait à la confection pour quelque maison de commerce : les

exercices seraient réglés comme dans une communauté religieuse... "

L'institution pour son entretien prélèverait un bénéfice qui soutiendrait en

même temps l'école. L'abbé veut aussi prendre les devants face à un éventuel

atelier d'exploiteurs. « Une vaste maison dont l'immense enclos donne sur l'église

va être vendue prochainement ; jusqu'à présent, elle a été un centre de

perdition pour la paroisse. » « La valeur n'est pas inférieure à 80 000

francs et on l'aura pour 10 000 à 12 000 francs au plus... De bonnes âmes

m'aideront à faire l'acquisition de cet édifice. »

|

|

Dès 1883, un atelier de confection de gants est ouvert dans la maison Guignet située au bord de l'Aujon et cinq ouvrières se mettent à l'ouvrage pour les établissements Alexandre de Paris. Bientôt, J. Cudel achète la grande maison de la rue principale et y aménage ateliers, dortoirs, chapelle, école et boulangerie. En 1891, l'abbé s'occupe exclusivement de son entreprise. Il est remplacé à la tête de la paroisse par l'abbé Riottot. La main-d'oeuvre locale ne suffit pas à la demande. Une soeur active et dévouée administre alors " le patronage de la Sainte-Famille ", un internat, qui recrute des jeunes filles souvent orphelines dans toute la région. Les plus jeunes pensionnaires et quelques filles du village vont à l'école privée créée par l'abbé. Sa soeur Léonie (soeur Agathe de la Communauté de la Providence de Langres) enseigne les matières courantes mais aussi la discipline et la couture. Bientôt, agées de 13 ans, ces jeunes filles vont devenir des ouvrières modèles.

Juliette

Aubriot, âgée de 95 ans qui vécut là pendant 27 ans me livre quelques

souvenirs. Ayant perdu sa mère, elle est élevée à l'orphelinat de Courcelles

jusqu'à 13 ans. Elle revient chez elle à Arc pendant un an puis à 14 ans

devient ouvrière à Giey-sur-Aujon.

Les

gantières recluses ne sortent que dans le parc entouré de hauts murs, leurs

dix heures de travail journalier accomplies. Elles ont seulement cinq jours de

vacances par an et c'est la croix et la bannière pour obtenir une permission

afin d'assister à un mariage dans la famille.

L'abbé

ne laisse rien passer et ne tolère aucun écart au règlement très strict du

patronage. Soeur Thérèse lit toutes les lettres qui arrivent ou qui partent,

tant que ses protégées n'ont pas 25 ans. C'est seulement après 15 ans

d'ancienneté que l'on a droit à une chambre individuelle. Dans les dortoirs,

la tension est parfois vive, mais on ne doit pas partir sans un préavis de

trois mois et, en général, celles qui ruent dans les brancards sont adoucies

avant la fin de cette période. Le seul moyen de quitter l'établissement est de

ne jamais revenir et de tout abandonner à l'issue de courtes vacances.

Juliette

Babouot et Juliette Girardot, qui habitent Giey, veulent travailler. Elles sont

obligées de prendre pension à la ganterie et vivent enfermées comme dans un

couvent, au sein de leur village natal.

|

|

Une

seule pensionnaire de l'abbé, un peu plus libre puisqu'elle travaille à la

boulangerie de l'établissement réussira à entrer en contact avec un jeune

voisin Émile Damotte. Ils finiront par se

marier en 1906. Mais les autres garçons du village ne pourront jamais

s'approcher de cette " fabrique à vieilles filles "

Les affaires de l'entreprise de l'abbé vont bien. Il achète le café Godon, puis la grande villa du docteur Vincent. Cela double presque la surface de son établissement principal. Au début du siècle, à Giey 60 à 70 ouvrières découpent et cousent la peau dans le but unique de confectionner les célèbres gants français destinés à l'Amérique. Après la première guerre mondiale, elles sont encore 40 à 50 ce qui représente,en 1921, vingt pour cent de la population du village. Mais le recrutement devient difficile en raison de la sévère discipline.

L'abbé

Cudel est un personnage important. Grand, fort, bel homme, architecte, maçon,

ingénieur, il invente des perfectionnements pour les machines à coudre. C'est

un pionnier de la conduite automobile (permis de conduire no 22 en 1900). Il

utilise une voiturette dont il change lui‑même le moteur plusieurs fois

puis se sert d'un camion. Il devient maire du village de 1919 à 1925. Soucieux

d'assurer l'avenir de son oeuvre l'abbé Cudel cède à ses ouvrières les

immeubles, le capital et le matériel de la ganterie (1913). Mais la grande

crise se prépare. Les affaires périclitent peu à peu. Après la mort du

fondateur en 1928, la mésentente règnera pour gérer l'entreprise. Elle

fermera. en 1931 alors qu'il ne reste plus que 8 ouvrières.

Des

chasseurs parisiens, madame David et monsieur Landron achètent alors le bâtiment

principal. En 1945, il est revendu pour 100 000 francs à la commune, car le

captage de l'eau des fontaines publiques est commun avec celui de l'ancienne

ganterie. En 1949, la municipalité loue l'immeuble au patronage de Notre-Dame

du Rosaire de Saint‑Ouen qui y établit une colonie de vacances dirigée

par l'abbé De Sterck. En 1954, après d'importantes réparations, la commune

propose un nouveau bail de 6 ans aux jeunes de la banlieue parisienne.

Voilà

une vingtaine d'année, un foyer culturel présidé par monsieur Daviot, épicier,

organisa à " la ganterie " un certain nombre de bals et de fêtes qui

eurent un bon succès.

|

|

L'église

de Giey-sur-Aujon semble appartenir à la période de transition où le roman se

mêle au gothique, avant l'année 1200. A cette époque vit dans les environs

l'abbé de Clairvaux, Saint-Bernard, le conseiller des rois et des papes. Sa

famille est alliée à celle des seigneurs de Saint-Loup et à celle de Godefroy

de Rochetaillée, fondateur de l'abbaye d'Auberive et évêque de Langres.

|

|

L'escalier

conduisant aux combles porte en haut une meurtrière pour arme à feu.

Autrefois, il ne s'ouvrait pas à l'extérieur. En 1938, l'abbé Lamy dégage à

l'intérieur de l'église une porte qui ouvrait sur l'escalier du clocher. Les

fenêtres devaient être beaucoup plus étroites qu'aujourd'hui ; on voit que

dans leur construction, leur ouverture s'est faite bien après le gros oeuvre.

Les portes latérales ne sont pas non plus d'origine.

Ainsi

construite, l'église permettait de protéger les habitants. Un séjour prolongé

y était possible grâce à l'ampleur de la construction. La vue était dégagée

tout autour et les défenseurs munis d'arcs et de flèches pouvaient atteindre

les proches ennemis.

Avant

la Révolution, trois cloches meublaient le clocher. " Le 14e jour du 2e

mois de la 2e année de la République, le citoyen Claude Petit de Courcelles

se présente pour donner lecture de l'arrêté du directoire du district de

Langres afin de faire descendre les cloches des communes du canton de Giey.

" On avait besoin de bronze pour fondre les canons des soldats de l'an Il

attaqués de toutes parts. La municipalité ayant décidé que l'on conserverait

la plus grosse d'entre elles, Michel Couturier, le maire, est chargé

de

descendre les deux autres. C'est en 1822, que deux cloches fondues à Gevrolles,

chez Joseph Brenel, viennent trouver place de chaque côté de celle qui fut épargnée.

Cette cloche d'avant la Révolution est une belle oeuvre d'art ; ornée de

fleurs de lys et de « Christ », elle porte l'inscription suivante : " Les

habitants de Giey mont faict faire. Sancta maria pro nobis 1616 sancte Gengulphe

ora pro nobis. "

L'horloge

actuelle date de 1966. Elle a remplacé celle aux mécanismes importants datant

de 1894. Auparavant, en 1777 la première aurait été placée dans le clocher

aux frais de la fabrique.

|

|

Dans

la forêt, entre Giey et Arbot, s'élève un monument assez haut qui ne reçoit

plus beaucoup de visites. Il est là pour rappeler le souvenir de Louis Paul

Richebourg, mort le 28 novembre 1877 à 4 heures du soir dans la maison de ses

parents, à la suite d'un accident de chasse. Il a été atteint par un de ses

camarades. Ce jeune homme de 19 ans était fondeur de cloches. Son grand-père

François Petitfour, né à Breuvannes en 1810 était venu établir son

industrie à Arbot et s'était marié en 1836 à Reine Desalle. Un prospectus de

la fonderie Richebourg et Petitfour père et fils a été imprimé vers 1870. Il

est à l'usage des curés et des maires et indique que la fonderie fonctionne

depuis 60 ans (?). Il énumère, village par village, toutes les cloches

fournies dans la région de l'Yonne au Jura. 283 communes sont citées pour un

total de 460 cloches. En Haute-Marne, cette entreprise a coulé des

cloches notamment à Auberive, Aprey, Dancevoir, Richebourg, Cour-l'Évêque,

Montribourg, Semoutiers, Aubepierre, Perrancey, Hûmes, Cotions, Culmont, Vicq...

en tout 89 communes.

C'est

en 1910, âgé de 27 ans que l'abbé Lamy arrive à Giey-sur-Aujon.

Il succède au curé Riottot. Pendant la Grande Guerre, il est victime des gaz

qui attaquent ses yeux et à son retour, il devra porter des lunettes noires.

Pour se déplacer, il utilise une voiture à âne ou monte à cheval, puis au

camp américain de Bourg, en 1919, il achète un side-car qui souvent pétarade

sous les fenêtres de l'école. Il dessert Bugnières, mais aussi 1a haute vallée

de l'Aujon jusqu'à Chameroy.

C'est

un curé qui a du caractère. L'abbé Jean Salmon l'a bien connu. Au cours des

retraites organisées au petit séminaire de Langres, il tient son rôle

normalement. Mais pour ce qui concerne la nourriture, il se plaint et demande

souvent autre chose que le simple menu de la cantine. Rien n'est prévu. « On

crève de faim dans votre boîte ! » dit-il avant de partir prendre un

repas substantiel à l'Hôtel de la Poste tenu par ses parents depuis 1906. Des

réflexions comme celle-ci, dans un tel milieu, feront qu'il restera abbé

toute sa vie.

Mais

pour lui, l'amitié et la convivialité représentent ce qu'il y a de plus

important. Aidé par Julie Poirier, puis par Jacqueline Déchanet, il reçoit

beaucoup. Des hommes politiques importants et des autorités de l'administration

apprécient sa compagnie. Il aime également sortir, quittant la soutane dès

qu'il part à la rencontre d'amis ou pour participer à des banquets. Quant à

la religion, il en simplifie les formalités. Si deux jeunes gens veulent se

confesser avant le mariage, il les reçoit dans sa chambre et déclare : « Vous

n'avez ni tué ni volé, alors venez avec moi boire l'apéro... » et sa

sympathie fait plaisir à tout le monde.

En 1960, pour marquer les 50 ans que l'abbé Lamy a passé à Giey, on organise une fête. Les habitants se cotisent pour lui offrir un cadeau. En même temps, tous rendent hommage à mademoiselle Jeanne Mugnier qui se charge si souvent de l'entretien de l'église, qui fait les piqûres, repasse et raccommode partout où on la demande.

Un

soir un peu plus chaud que les autres du mois de mars, il se met à pleuvoir ;

c'est le temps des grenouilles. Elles frayent et se laissent alors prendre

facilement. Armés d'une lampe à acétylène et d'un sac, le boulanger et le

postier de Giey bien couverts, partent pour Praslay. Ils veulent ramasser

quelques batraciens. Bien que cette pratique soit formellement interdite par la

loi, la chasse à la grenouille a toujours existé. Hélas, les hommes ont mis

trop de temps pour se préparer. Lorsqu'ils arrivent dans les marais du bord de

l'Aube, des lampes oscillant dans la nuit leur montrent que des chasseurs de

grenouilles sont passés avant eux.

Dans

la voiture, traîne le képi du facteur. Le boulanger s'en coiffe et sans bruit

s'approche des braconniers, les interpelle à la façon d'un garde et confisque

le sac rempli de grenouilles. Plus besoin de se fatiguer à patauger dans la

terre spongieuse du marécage. Tous deux se rendent alors au village de Praslay

d'où le postier est originaire et arrosent avec des amis cette récolte si vite

faite autour d'une bouteille... puis d'autres bouteilles.

D'habitude,

les chasseurs de grenouilles rentrent vers minuit... A deux heures du matin, la

" factrice " va réveiller la boulangère. « Oue s'est-il passé ?

Ils doivent avoir eu un accident... » Toutes deux vont réveiller l'abbé Lamy

qui finit par accepter de les conduire sur le lieu du prétendu accident. Vite,

elles chargent des paniers de bandes Velpeau et d'eau oxygénée... enfin tout

ce qu'il faut, pensent-elles, pour venir au secours des maris.

A

Praslay, une seule maison est éclairée : le " bistrot ". Deux hommes

un peu éméchés se demandent alors ce que fait l'abbé Lamy avec leur femme à

cette heure sur les routes. L'abbé a vite fait de donner l'absolution à ses

deux grands amis, les aide à vider la dernière bouteille et pour ne pas être

en reste, leur paie une dernière tournée...

|

|

Les registres d'état civil commencent à Giey en 1668. Ils permettent de trouver la trace en 1672 d'un recteur d'escholle, Claude Mortet, inscrit à l'occasion de son mariage. En 1707 Pierre François Demange, juge-prévôt de Giey et son pouse, par acte notarié à Prangey fondent un collège. En échange, ils obtiennent la promesse de prières dites matin et soir à leur intention par le recteur et les enfants.

Claude Mortet est le

premier recteur du collège. Il meurt en 1728. Son successeur est Simon Bridat

notaire d'Arc, procureur fiscal à Giey et historien. L'un de ses fils deviendra

un brigand qui hantera la montagne langroise d'Aujeurres à Dancevoir (C.H.M.,

no 25).

En 1756, Simon Bridat démissionne en faveur de son gendre Rémy Demongeot, lui aussi notaire et procureur‑fiscal. Au début de la Révolution, ce dernier sera élu membre du conseil de la commune. La loi du 19 décembre 1793 abolit le titre de recteur d'école pour le remplacer par celui d'instituteur.

Les éducateurs suivants

sont recrutés par le maire et on peut lire leur contrat d'engagement sur les

registres du Conseil municipal. Souvent, en plus de l'instruction à donner aux

enfants, ils doivent s'occuper des sonneries, de l'horloge et assister monsieur

le curé dans toutes les fonctions de son ministère. L'école se tient dans la

partie de la maison Chalmandrier qui confine au cimetière. En 1835, l'actuelle

mairie-école est construite à côté de la cure (c'était le logement

des vicaires). Mais on ne se décide pas pour la construction d'un logement. Il

sera acheté plus tard.

Au début du siècle,

monsieur Martin, originaire de Vaillant, est instituteur au village. Retraité,

il reprendra du service pendant la guerre quand son gendre sera mobilisé. Louis

Perret, venu de Bugnières, en 1905 passe le reste de sa vie professionnelle à

Giey. Il incarne les valeurs essentielles de l'époque et les inculque à ses élèves

: travail, économie et discrétion. Il continuera à exercer cette influence

sur son conseil municipal quand il sera élu maire en 1945. Messieurs Coustillet

puis Mouillet exercent de 1935 à 1962. Des rapatriés d'Algérie, monsieur et

madame Picoli, enseignent durant un an à Giey, lui pour les grands et elle pour

les petits dans une classe située à l'ancienne ganterie.

|

|

En 1963 , par hasard , j'arrive à Giey où je trouve un logement confortable et une école bien équipée d'un terrain de spot et d'un préau . La pratique du Basket-ball et du volley est possible à chaque récréation . L'équipe scolaire mixte de Giey deviendra championne de Haute-marne USEP .

Les

enfants et leurs parents participent à des voyages de trois jours organisés en

Suisse (1964), en Allemagne (1965), à Orelette (1966), aux châteaux de la

Loire (1967) puis à Arles (1969). Depuis 1967, la classe a des correspondants

avec lesquels le voyage-échange est parfois réalisable. Nous allons à

Saint-Jeannet (Hautes-Alpes) en 1969, à Daméraucourt (Oise) en

1970, et à Chavanod (Haute-Savoie).

Par

la suite, la commune et le département rendent possible l'organisation d'une

classe de mer de trois semaines pour une école rurale. Ce seront alors Val-André

et son château Tanguy qui acccueilleront les écoliers en 1974.

LE PREMIER PARACHUTAGE HAUT-MARNAIS.

Dès

le printemps 1943, la famille Dauvé de Courcelles-sur-Aujon est en relation

avec des résistants chaumontais et parisiens. En juin 1943, un spécialiste

vient en Haute-Marne pour repérer d'éventuels terrains de parachutage. Celui

de la ferme de la Rente-sur-Villiers est alors homologué. Fin septembre, André,

un spécialiste radio qui possède un émetteur-récepteur, se cache chez

Dauvé. Il communique avec l'Angleterre mais doit changer souvent de place, car

une station de repérage des émetteurs a été construite entre Arc et la

Maison Paulin. Le 5 octobre, le premier parachutage allié en Haute-Marne doit

avoir lieu à Treix. Les Chaumontais ne sont pas prêts...

L'avion

arrive ; André réussit à entrer en contact radio avec lui et le fait venir à

Giey. Il largue alors son chargement sur le terrain de la Rente-sur-Villiers. Près

de trois tonnes de matériel sont récupérées par la famille Dauvé, la

famille Bellet (les fermiers) et Louis Landanger. D'abord caché au Moulin Brûlé,

cet important stock d'armes, d'explosifs et de matériel de sabotage est emmené

à Ternat par les frères Février. Dissimulé sous des planches dans un hangar

ouvert, cet arsenal va dormir là pendant dix mois. Les Allemands ont arrêté

André, le radio, le 26 octobre à Chaumont (il mourra en déportation à

Buchenwald). Il faut se méfier de plus en plus. En janvier, c'est au tour de 18

résistants chaumontais d'être arrêtés (10 sont fusillés et 6 sont déportés).

Les perquisitions très poussées au Moulin Brûlé et chez Dauvé où se trouve

toujours le poste émetteur-récepteur ne donnent rien... C'est ainsi que la

première Résistance dans le sud-ouest chaumontais sera démantelée, le

contact coupé avec Londres et les parachutages arrêtés.

Dans

la nuit du 12 au 13 juillet 1944, les habitants sont réveillés par un combat aérien

qui se déroule au-dessus de la forêt. Vers 3 heures, un avion en feu venant de

la direction de Bugnières passe au-dessus du village. Il s'écrase sur le

plateau à environ un kilomètre des maisons. Il s'agit d'un Lancaster

immatriculé ND 859, du 576ème squadron qui avait décollé d'Elsham Wolds

(Lincolnshire) à 21 h 25, afin de bombarder Revigny (Meuse). Le livre du

squadron qui indique avec beaucoup de détails l'itinéraire, la météo

(beaucoup de nuages), la charge de chacun des 19 avions (7 bombes de 450 kg et 4

de 225 kg) est peu précis sur les ennuis rencontrés. Le Lancaster a-t-il été

pris en chasse par les avions allemands de Saint-Dizier ? A-t-il suivi par

erreur les avions venus bombarder la gare de Chalindrey ? Cette même nuit un

autre avion tombe à Cour-l'Évêque (7 morts) et un autre à Auberive.

Le

matin, Maurice Picard monte seul vers le lieu de l'accident puis redescend

prévenir le maire Jossinet. Celui‑ci envoie l'employé communal Raclot et

d'autres hommes comme Louis Béguinot, gendarme en retraite. C'est un spectacle

désolant. L'avion a percuté' le sol vers la lisière de la forêt. Jean Seurot,

monsieur Raclot et Jean Birgert ramassent les restes des aviateurs dans des

paniers et des caisses et les déposent au magasin des pompes. On retrouve cinq

paires de bottes. On pense alors que l'équipage devait se composer de cinq

aviateurs dont les dépouilles seront enterrées au cimetière communal.

Quarante

ans plus tard, les habitants apprendront que deux rescapés ont sauté en

parachute vers Bugnières. Plusieurs bombes ont été éjectées de l'avion et

sont restées dans le bois Les Allemands viennent en faire exploser quelques-unes.

Après la libération, on en découvre d'autres enterrées un peu plus loin. Les

services de déminage français viennent alors les neutraliser.

Après

la guerre, une imposante cérémonie civile, religieuse et militaire a lieu à

Giey. L'abbé Lamy a fait venir son ami le Père Pelletier de Langres. Monsieur

Hintzy joue les sonneries avec son clairon et un général allié est présent.

|

|

En 1951, la commune élève une stèle au point de chute de l'avion et, au cimetière, on grave dans la pierre le nom des aviateurs. Depuis la fin de la guerre, à chaque fête nationale, les habitants ne manquent pas de rendre hommage à ces cinq jeunes anglais.

Le

13 juillet 1944, le jeune instituteur de Giey, Max Duville, originaire de

Bourbonne, sort de l'école et se prépare à partir en vacances. Des Allemands

venus en camion de Vesoul veulent savoir où est tombé l'avion. Il monte dans

leur véhicule pour leur montrer le chemin. Quelque temps après, le camion

revient : « gross accident » dit l'un des soldats à la recherche d'un

médecin. On les envoie à Arc chez le docteur Sommelet qui voit Max Duville

blessé et le dirige sur l'hôpital de Chaumont où il décédera.

Que

s'est-il passé ? Personne ne sait dans quelles circonstances Max Duville a

été atteint par une balle mortelle. Après la guerre, en son souvenir, une

plaque portant son nom et sa photo sera scellée à l'intérieur de la salle de

classe.

La

forêt autour de Giey-sur-Aujon est au mois d'août 1944 un étrange lieu de

rassemblements clandestins. Au sud, le maquis de Rouvres-sur-Aube, dirigé par

le capitaine " Aujon " et le lieutenant " Pierre " (Regenbach)

recrute quelques jeunes gens qui iront aider à la libération de Langres puis

à la garde des prisonniers allemands. A l'ouest, dans la ferme en ruine de la

Ville-au-Bois s'installe le maquis " Duguesclin " ou maquis "

Jérome ". A l'est, vers la ferme de la Rente-sur-Villiers, entre Ternat et

Bugnières, le lieutenant Guy Vidal, de Pouilly-en-Auxois, un ancien du Vercors,

dirige efficacement un groupe d'hommes que Lucien Février avait contactés

depuis quelque temps.

Cette

zone est un passage obligé de l'ennemi occupant l'ouest de la France. Les

Allemands veulent éviter d'être pris entre les Américains venant de Paris et

l'armée Delattre venant de Lyon. Le colonel De Grouchy, alias colonel Michel,

chef de la Résistance haut-marnaise reçoit des ordres de Londres. Le 23 août

1944, il envoie ses agents de liaison porter aux chefs de secteur l'ordre de

guérilla générale et d'appel des volontaires pour constituer les maquis.

Le maquis de la Ville-au-Bois s'installe d'abord dans une vieille ferme puis dans le bois. Sous

la direction du capitaine Schreiber dArc et de l'adjudant Frey, de Montrot, des

anciens militaires d'active, surtout des Chaumontais, se rassemblent là.

Monsieur Raclot, employé communal à Giey a l'habitude de monter prévenir ces

clandestins chaque fois que les occupants viennent au village. Il faut éviter

les rencontres car ces F.F.I. ont très peu d'armes. C'est seulement les veilles de la

libération qu'ils pourront être équipés et partiront occuper les villages de

Richebourg et Vaidelancourt puis Juzennecourt, Ils entreront à Chaumont le 13

septembre avec les Américains. Dans la joie, un triomphal défilé a lieu en

ville mais le lendemain, c'est la tristesse car le capitaine Schreiber est

victime d'une grenade mai lancée dans les locaux de ]`Intendance.

Le maquis " Gérard ", du nom de guerre de son chef s'installe

dans les bois proches de la ferme de la Rente-sur-Villiers. Tout de suite, les hommes utilisent les armes parachutées

l'année précédente. Une douzaine d'embuscades sont tendues sur la route

Châtillon-Arc-Langres pour semer le désordre parmi les troupes allemandes quise

replient. Les jeunes sont courageux et même intrépides, mais ceux qu'ils

attaquent savent manier leurs armes nombreuses, ils sont aguerris par 4 années

de campagnes et réagissent toujours avec force. L'effectif recruté dans les

villages voisins et jusqu'à Hûmes s'élève d'abord à une trentaine

d'individus. Pour libérer Rolampont trois semaines plus tard, ils seront

soixante.

Au

moment de la libération de Paris, en août 1944 l'armée allemande de Vlassof

traverse la Haute-Marne. Un convoi hippomobile en déroute s'est arrêté un

instant à Giey. Les chevaux boivent à l'abreuvoir de la fontaine en bas de la

place. Ce matin-là, vers 10 heures, trois jeeps descendent la route d'Arbot. Ce

sont des Anglais, des Canadiens et quelques F.F.I. Des habitants les arrêtent

en Chevie. Un groupe remonte alors la route d'Arbot et va se poster

au-dessus de la vieille côte pour surveiller la route d'Arc. Un autre

groupe d'hommes déployés en tirailleurs s'approche des Allemands sans bruit.

Une fusillade éclate sur la place. Un Allemand reçoit une balle au front. Les

autres s'enfuient en direction d'Arc sous le feu des maquisards. L'homme tué

est abandonné par les Anglais en Chevie.

|

|

Le matin suivant, la postière d'Arc prévient son collègue de Giey, Émile Bornier, que les Allemands vont venir brûler le village. De nombreux habitants apeurés gagnent Saint-Loup ou le bois de Champ l'Ane pour pouvoir observer le village de loin. Les Allemands arrivent route d'Arc et se mettent à tirer au mortier sur la localité. Plusieurs vaches de Charles Noirot sont tuées dans un pré. Quelques maisons portent encore les traces de ces tirs. Entrés dans le village, les soldats fouillent les maisons et trouvent trois hommes qu'ils prennent en otage et les traînent sur la place. Ils leur offrent la cigarette du condamné... Marie Ramaget, une personne âgée, belle-soeur d'Edmond Esprit, connaît la langue des occupants. Elle parlemente si bien que les otages sont libérés. La colonne repart le soir après avoir pillé les caves et les maisons. Les habitants rentreront chez eux le lendemain matin.

Les gendarmes d'Arc demandent que l'Allemand tué soit mis en bière et qu'on le conduise à Arc. Monsieur Raclot et un employé de chez Marin s'acquittent de cette tâche. L'homme est alors enterré aux Promenades.

Georges

Quillard fait partie d'une ancienne famille de Giey descendant des Petitot et

des Pouard. Après de brillantes études, il est reçu à l'École Polytechnique

et à l'École Normale Supérieure. Officier d'artillerie en 1874, il

démissionne de l'armée en 1879. Il prépare alors l'École des Beaux-Arts et

entre à l'École d'Architecture. Finalement, à 31 ans, il devient l'un des

agriculteurs-éleveurs les plus compétents de la région, s'occupant de ses

fermes de Villars-en-Azois et de Giey-sur-Aujon. Il se spécialise dans

l'élevage des chevaux demi-sang pour l'armée. De son ancien métier

d'architecte, il garde le goût des vastes constructions. Il en fait élever à

Giey pour agrandir sa ferme. En 1920, il est élu sénateur.

Son

fils Pierre reprend la ferme de Giey, mais il est mortellement blessé à la

guerre. Pendant 4 ans, sa veuve et ses deux soeurs Marguerite et Françoise

Quillard bien qu'élevées de façon bourgeoise et habituées à la broderie et

au violon, se mettent au travail, s'occupant de labourer les champs et soigner

les vaches. Elles sont si fatiguées qu'elles s'endorment chaque fois qu'elles

se mettent à table ou qu'elles s'asseyent sur les bancs de l'église pour

suivre la messe. Quand la paix revient, Françoise Quillard se marie à Émile

Marin, un Lorrain, et, ensemble, ils s'installent à la ferme de Giey. Ils

élèvent des chevaux " Petit Ardennais français " avec une dizaine

de juments et un étalon qui sert aussi à la monte publique. Ils possèdent en

outre un important troupeau de vaches sélectionnées " Tachetée de l'Est

" qu'ils améliorent sans cesse en achetant tous les 3 ou 4 ans un nouveau

taureau en Suisse.

|

|

Émile Marin devient député de la Haute-Marne de 1924 à 1928, sur la même liste que l'avocat langrois Edouard Dessein. Il intervient à Paris afin que son village soit rattaché au canton d'Arc-en-Barrois. Militant, il dirige un syndicat agricole et devient l'un des fondateurs de la Coopérative de céréales haut-marnaise en 1932. Il est titulaire de plusieurs décorations et de six citations pour son courage au cours de la Grande Guerre, puis il obtient la légion d'honneur et le mérite agricole. Sa femme recevra aussi cette dernière distinction en récompense de son travail durant la guerre et gardera toute sa vie le goût de la terre, cultivant très longtemps son immense jardin.

Ernest

Girardot dirigeait une entreprise de transports à Saint-Loup. De là partaient

des diligences et des voitures attelées de chevaux qui, à travers la montagne

haut-marnaise, conduisaient les villageois vers les villes.

A

l'avènement du moteur à explosion, il ne voulut pas croire à l'importance de

ce progrès. La lutte entre les chevaux à crottin et les chevaux-vapeur commença.

Elle devint vite inégale et Ernest Girardot se retira à Giey avec sa famille.

Son fils Raoul est un enfant impossible qui ne veut rien entendre aux leçons de

l'instituteur. Jusqu'à 9

ans, il

fait très souvent l'école buissonnière. Un jour, monsieur Martin commence à

raconter l'histoire de Napoléon. Le lendemain Raoul veut connaître la suite,

devient assidu et se met à

apprendre

très vite, rattrapant en peu de temps son retard scolaire.

En

1911,

Raoul

Girardot est un solide gaillard qui part soldat au bataillon de Joinville. A la

déclaration de guerre, bien entraîné, il va immédiatement défendre sa

patrie. En 1915, à l'Hartmannwillerkopf, au sud des Vosges, les combats sont

acharnés. Un soir, son régiment réussit à percer les lignes ennemies et

commence à descendre en Alsace. Mais il n'y a pas assez de réserves et pendant

la nuit, la contre-attaque allemande encercle sa compagnie. Les Français

se défendent héroïquement et Raoul se demande comment il est passé entre

toutes les balles tirées dans sa direction. Avec quelques derniers camarades

indemnes ils sont faits prisonniers et c'est le départ pour Heidelberg. Là-bas,

notre soldat a vite fait de franchir les barrières du camp mais on le ramène

rapidement. Deux fois, il atteint la frontière suisse après une vingtaine de

jours de fuite. Mais malgré de longues marches clandestines à travers le pays

ennemi, il est toujours repris.

Placé

en camp spécial pour les évadés, il réussit encore à fausser compagnie à

ses gêoliers.

Puis à la suite d'aventures extraordinaires, il parvient au bord du Rhin à

proximité de Schaffhouse. Le fleuve est si large et si tumultueux que les

Allemands ne le gardent pas avec beaucoup d'attention. Raoul se met à l'eau. Il

est vite entraîné par le courant sur plusieurs kilomètres, mais grâce à sa

résistance physique, il tient jusqu'à la Suisse. Rentré en France, il veut

reprendre la lutte mais les évadés ne doivent pas retourner sur le front car

ils seraient fusillés si les Allemands les reprenaient. Alors, en 1917, il décide

de s'engager comme officier de spahis, au Maroc, sous le commandement de

Lyautey.

En

1918, la Grosse Bertha, un énorme canon fabriqué dans les usines Krupp

commence à tirer depuis les lignes allemandes jusque sur Paris. La soeur de

Raoul, Hélène, après une jeunesse passée en Russie à enseigner le français

aux enfants d'une famille noble, décide de rentrer dans la capitale à la déclaration

de guerre. Elle habite rue Soufflot près de l'Odéon. Malheureusement, c'est là

que tombera un obus de la Grosse Bertha. Victime de la guerre à 24

ans, elle

est enterrée à Giey-sur-Aujon.

Au

Maroc, Raoul apprend la triste nouvelle. Après son engagement, il pensait

s'installer en Afrique et créer une entreprise de pelleterie. Celle-ci aurait

utilisé les peaux de moutons et autres animaux que les indigènes laissaient

pourrir.

En

1919,

devant la

douleur de ses parents, extrêmement touchés par la mort de leur fille, il

consent à revenir en France. D'abord instituteur à Metz, on le retrouve en

Haute-Marne comme directeur de l'école annexe avant 1940.

Mais le

gouvernement de Pétain supprime les Écoles Normales ; alors il dirige l'école

Voltaire.

Devant

la détresse des soldats français dans un camp proche de Chaumont, il fonde des

comités de prisonniers. Vichy le contacte pour qu'il étende cette expérience

à toute la France. Il refuse et s'engage dans la Résistance aux côtés du

groupe Debernardi. Spécialisé dans le ravitaillement destiné aux prisonniers

et à l'important maquis de Lamarche, il fait la connaissance d'Addi-Ba et de

Robert Pillon. Raoul a très peur lorsqu'Addi-Ba est pris le 15 juillet 1943,

mais le

jeune Guinéen ne parlera pas avant d'être fusillé. Robert Pillon,

instituteur, est arrêté le 17 août et emmené vers les camps de

concentration. En fin de compte, Raoul Girardot passera la suite de la guerre

sans être inquiété, malgré ses activités clandestines continues et ses requêtes

permanentes auprès des bureaux de la préfecture et de la ville pour obtenir

l'indispensable nourriture qui se fait de plus en plus rare.

Après

la guerre, de 1947 à 1953, monsieur Girardot devient président fondateur de la

M.G.E.N. (Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale), section Haute-Marne.

|

|

Georges

est né en 1895 à Montrot. Pendant ses 12 premières années, il habite la

ferme du moulin de Vauclair avec ses parents. A la mi-carême 1912, il participe

à la préparation du char de la paix armée. Les jeunes se déguisent et défilent

dans le village... Lorsque la paix se termine en août 1914, Georges est trop

jeune pour partir. Cependant un mois plus tard l'avance allemande est stoppée

sur la Marne. Commence alors la guerre de position nécessitant un grand nombre

de soldats pour mener à bien les attaques. Dès qu'il a 19 ans, Georges est

mobilisé. Il part faire ses classes à Langres le 19 décembre 1914. Après

quelques mois d'entraînement, il est devenu un parfait chasseur à pied, "

prêt

pour la boucherie " dit-il. Sac au dos, entassés dans des wagons, les

bleus partent au front à Notre-Dame-de-Lorette.

Au

début de mai 1915, le Général Pétain prépare entre Lens et Arras la première

grande offensive de la guerre. Après quelques exercices parmi les boyaux étroits,

c'est l'attente dans les tranchées. Au-dessus des têtes, des tirs d'artillerie

s'intensifient en vue de la prochaine attaque. Georges participe alors au

dernier assaut de cette offensive, le 25 mai à 10 heures, sous un beau soleil.

La section doit avancer tout droit dans une combe et aller jusqu'aux tranchées

adverses. Chaque soldat a mis sa baïonnette au bout du fusil et a bu un quart

de ""goutte"

Au

signal, tout le monde se lève et s'élance en avant. De chaque côté du

vallon, les armes automatiques allemandes crépitent. Georges fonce comme dans

un rêve. Il voit ses compagnons s'écrouler mais continue à courir. Il a peur,

très peur pour ses jambes. Le bruit est infernal. Puis il entend les cris de

ses camarades fauchés par la mitraille. Et il faut toujours aller en avant. Une

grenade explose, il est jeté à terre. Il a très mal à la tête. Il se relève

et court encore. Partis une centaine, ils ne seront que vingt à parvenir dans

la tranchée allemande où ils sont tout de suite faits prisonniers. Georges n'a

pas eu le temps de se servir de son fusil.

Ces

quelques minutes, il les a revécues et les revit encore bien souvent à plus de

90 ans. Et les larmes coulent de ses yeux. Cette seule attaque, cette avancée

terrible lui ont donné un jugement définitif sur la guerre : « Faut pas être

civilisé pour faire ça. »

Les

Allemands font marcher les prisonniers de Liévin à Lens, Hénin‑Liétard,

Lille, encadrés de Prussiens à cheval armés de lances. De Lille, un train emmène

les captifs à Munster dans un camp où ils s'écroulent de fatigue. Devant eux,

des petits enfants montrent le poing, chaque jour, en allant à l'école.

Georges soigne d'abord les nombreuses blessures faites par la grenade. Un

morceau de métal ne peut pas être extrait car rentré dans le crâne, il est

trop près du cerveau. Après une année de pansements, il est envoyé au camp

de Celles et là, il demande à travailler dans une ferme. Ceci durera 17 mois.

Un jour, par hasard, il se rend à une visite médicale ; la commission décide

étant donné la gravité de sa blessure, de le renvoyer comme grand blessé. Il

part vers la Suisse, y arrive le 17 juin 1918 et reçoit, là, un accueil qu'il

n'oubliera jamais. On lui parle français. On lui change ses vêtements. Il se

sent libre...

C'est

seulement en septembre 1919 après 4 ans d'absence, qu'il revient à Giey avec

une envie de vivre et une horreur de la guerre terribles.

Un

vieux célibataire, le père Ramaget habitait au café Pitoiset. Au début du siècle,

il exerce avec acharnement son métier d"' affûteur ". Il protège

toutes les récoltes du finage. C'est lui qui, le plus souvent, passe une partie

de ses nuits à guetter le gibier prêt à sortir du Domaine ou de la forêt

communale. Cet empressement à défendre les récoltes est bien compréhensible

; cependant les cultivateurs ne vont pas tous autant à l'affût. Certains sont

passionnés par cette forme de chasse qui ne coûte pas cher, bien sûr, mais

qui prend beaucoup du temps que l'on pourrait passer sous l'édredon.

Voilà

cinquante ans, le père Ramaget déjà bien age commence à former de jeunes

amis en les emmenant découvrir et apprendre les secrets du chasseur. C'est

ainsi qu'une nuit, Claude Michelot et le père Ramaget se retrouvent aplatis

dans un blé du Noloy à 15 mètres de la forêt... Tout à coup, un gros

sanglier arrive, s'arrête à la lisière, écoute puis souffle fort et se

sauve. L'ancien dit : « il nous a senti, on peut s'en aller. » Le jeune Claude

n'est pas convaincu ; le lendemain soir, il décide de retourner seul à l'affût.

Il raconte :

je

l'entends se débattre. Je l'ai eu. Je lui ai envoyé mes plombs dans le coeur

sans y voir une goutte. C'était un vieux briscard qui avait pris une chevrotine

dans les ergots d'une patte antérieure, c'est pourquoi il se méfiait tant. Le

lendemain, j'ai montré mon gros sanglier si bien tué au père Ramaget. Il était

tellement vexé (Félève en remontrait au maître) qu'il ne m'a pas complimenté.

»

Claude

me narre ensuite une histoire peu ordinaire : Dans les années 1935, un

dimanche, avec Denis Pitoiset, nous tirons une biche aux Rouelles, mais elle

nous échappe. Le jeudi suivant, nous retournons à la chasse dans la même

contrée. Tout à coup, voilà nos chiens qui partent et s'enfoncent dans la forêt

interdite du Domaine... et ils aboient à un kilomètre de nous qui étions sur

le périmètre. Denis dit : « C'est la biche blessée de l'autre jour... »

Nous posons nos fusils et allons chercher nos chiens. Pitoiset ne court pas. Je

le distance rapidement pensant apercevoir la biche... Non, c'est un sanglier de

100 kilos qui tient tête à nos chiens. Il s'adosse à un gros chêne et fonce

sur eux pour les obliger à reculer. Dix fois, il avance et recule ainsi...

J'ouvre mon couteau et me place derrière le chêne. Quand le sanglier s'avance,

je prends sa place. Au moment où il se recule, d'une main je le saisis par les

poils et de l'autre je le saigne. Il part comme une flèche. Je reste accroché

à lui. Il s'enfonce dans une trochée de verne et tombe. Je me dégage. Je me

relève... Denis arrive et s'essuyant l'oeil comme à son habitude me demande :

« on n'entend plus rien ? Que s'est-il passé ? »

|

|

Pendant la dernière guerre, les Allemands occupent la région et connaissent la renommée du domaine de la famille d'Orléans. Les grandes forêts doivent être bien protégées car les dignitaires du nazisme, en particulier le maréchal Goering, viendront là dès que la guerre sera finie pour profiter des plaisirs de la chasse pensent les occupants. La surveillance de l'immense domaine est confiée à des gardes chasse allemands qui patrouillent jour et nuit.

Dès

1940, les chasseurs doivent déposer tous leurs fusils dans les mairies. Ceux-ci

sont confisqués par l'ennemi, mais les bons affûteurs ne peuvent se résoudre

à ce sacrifice malgré la menace qui pèse sur eux, car si les Allemands découvrent

un fusil dans une maison, ils tuent et brûlent ou emprisonnent et déportent

les gens.

Un

soir, Claude est au-dessus de la côte d'Arbot avec son fusil. Il part en

direction de la Ville-au-Bois et entend des biches qui descendent le côteau.

Dans l'obscurité, sur le chemin, une haute silhouette se détache sur le fond

du ciel. Est-ce un cerf qui suit la harde ?... Des étincelles jaillissent au

niveau du sol. Claude se jette dans les buissons de l'accotement et le souffle

coupé... laisse passer à côté de lui des chevaux ferrés montés de gardes

allemands fortement armés. A quelques secondes près, il aurait tiré une biche

et serait mort sous les balles des sbires des bois. Ce fut, hélas, le sort d'un

habitant de Richebourg.

Pendant

la guerre, tirer au fusil devient de plus en plus dangereux. Les affûteurs se

mettent à dresser de bons chiens, forts et mordants, capables d'arrêter un

sanglier isolé. Ils se forgent aussi des lances acérées et suffisamment

solides pour transpercer le lard des cochons. Ainsi armés, avec l'aide de ces

chiens féroces les hommes partent sans bruit pour chasser par groupes de trois

ou quatre. Vers la fin de la guerre, après avoir abattu de cette façon un

monstre de près de 150 kilos, Claude et ses amis attaquent avec succès une

grosse laie qui avec son groin lançait les chiens en l'air comme un jongleur

l'aurait fait avec des balles. Le lendemain, les quatre amis se donnent

rendez-vous " aux Coteaux " où une bête a été repérée. Le

vent souffle fort. Suivre la chasse des chiens devient difficile. Claude raconte

: « Je fonce à toutes jambes, je rattrape la chasse. L'animal se défend bien.

Je lui plante ma lance trop en avant, en plein sur l'omoplate. Le cochon démarre.

La pointe de ma lance se tord à angle droit. Le sanglier me traîne, couché,

mais toujours cramponné à la lance. Je réussis à me rapprocher de lui en

avançant le long du manche par la force des bras. J'arrive à me coucher sur la

bête et à la saigner au couteau... Quelques instants après, je vais chercher

les amis qui n'ont rien compris à la mort de l'animal. »

Certaines

communes du canton sont riches, grâce à l'importance des forêts dont elles

sont propriétaires (Aubepierre 1440 ha, Giey 819 ha). D'autres ne possèdent

que de petites surfaces en bois (82 ha à Cour-l'Évêque, 105 à Bugnières).

A

Giey, les chartes de 1308, 1309 et 1321 donnent aux habitants des droits dans

les forêts seigneuriales. Les responsables de la commune ont toujours tenu à

faire respecter ces droits qui étaient remis en cause à chaque changement de

propriétaire du Domaine. La commune possède des archives qui témoignent de

transactions avec les seigneurs successifs en 1579, en 1600, en 1702 et même en

1811 lors de la confiscation de la forêt par l'État. Ce sont ces parchemins et

ces papiers qu'il faudrait étudier en détail pour savoir comment, de réclamations

en compensations, la commune est devenue propriétaire des bois qui font sa

richesse.

Autrefois,

à chaque naissance de la famille d'Orléans certaines communes afin d'honorer

le nouveau-né, offraient une ou plusieurs parcelles de leurs forêts. Au

siècle dernier, le prince essaie d'acheter ou d'échanger des coupes

partiellement enclavées dans son domaine. Cela provoque d'âpres discussions au

Conseil municipal.

L'or

du prince aidera quelquefois à trouver le nombre de signatures nécessaires à

lui faire plaisir, mais cela provoquera entre des familles des haines tenaces

qui mettront des décennies pour s'atténuer. Certaines communes aiment ce

prince riche et ses administrateurs qui font travailler quelques serviteurs et

offrent souvent des aides et des secours aux églises et aux nécessiteux.

D'autres communes comme Giey sont en procès quasi permanents avec la famille

d'Orléans.

Voilà

une dizaine d'années, Francis Michelot étudiant en géographie prépare un mémoire

sur la nouvelle forêt domaniale d'Arc-en-Barrois et son influence sur le milieu

rural. Il explique que le bilan forestier s'élève à 19 F par ha et par an ;

le bilan cynégétique se monte seulement à 1 F par ha et par an (en francs

1973), dont bénéficie l'Office National des Forêts (O.N.F.) donc l'État.

Pour les forêts communales, le revenu tiré de l'exploitation (location des

chasses aux enchères et vente des bois) revient directement aux communes qui

disposent à leur gré de ces recettes.

Giey-sur-Aujon,

avec plus de 800 ha de bois est l'une des communes les plus riches du département.

Les bâtiments communaux, le square et les chemins sont bien entretenus ; on

paie peu d'impôts fonciers, l'affouage est gratuit et certaines années, la

commune reverse une quote-part de ses revenus à chaque affouagiste.

Peu

nombreux sont les habitants qui vont se promener dans la forêt dont l'immensité

effraie quelque peu. Cependant, la propriété des princes n'est pas fermée et

si, au début de l'été, un orage a convenablement arrosé l'humus sous les

arbres, s'il fait bien chaud ensuite, les girolles poussent en abondance. Les

amateurs arrivent en nombre. C'est par tonnes que partent les champignons ramassés.

Parfois, un bon marcheur connaissant la forêt peut gagner 1000 francs par jour

en cueillant les champignons, girolles ou cèpes, selon les années.

Quand

en 1971, l'O.N.F. prend en charge la forêt, il veut récupérer ces importantes

recettes qui lui échappent. Les sommières sont cadenassées. Une taxe sur les

champignons est établie... Mais les gens de l'environnement de la forêt

admettent mal d'avoir été libres dans un domaine privé pour devenir contrôlés

dans une propriété d'État censée leur appartenir un peu. En raison des

difficultés de surveillance, ce système sera vite abandonné.

Maintenant,

l'O.N.F. gère prudemment la forêt afin de réparer les dégâts dûs à

l'exploitation intensive des propriétaires précédents. En 5 ans de 1971 à

1976, on propose seulement 12 708 M3

de grumes

à la vente alors que de 1955 à 1969, c'étaient souvent de 10 000 à 12 000 M3

qui étaient

vendus chaque année.

|

|

La

famille Pitoiset exploite une auberge et une ferme à la sortie nord du village.

Dans la rue principale, face à la ganterie, madame Picard tient son épicerie.

Son mari fait des tournées dans les villages voisins jusqu'à Vitry-en-Montagne.

En fin de semaine, il tue un cochon et part en proposer les morceaux aux

Chaumontais lors du marché du samedi. Quand monsieur Perret devient maire en

1945, lors du renouvellement du bail de la location des chasses communales, il

ajoute un article aux conditions habituelles : l'adjudicataire devra fournir une

biche chaque année. Celle-ci sera partagée par monsieur Picard entre les

habitants non-chasseurs du village. Cette habitude se conserva vingt ans

environ.

Pendant

la deuxième moitié duXIXe siècle, Louis Laval fabrique du tan au moulin de la

Blancherie. Il achète et vend aussi des écorces de chêne et du bois. Le

moulin de la Roche exploité par Chardon fournit de la farine. La force de l'eau

met également en mouvement une petite scierie.

|

|

Sur

la place, Charles Lélu tient une épicerie, il est aussi marchand de faïence,

quincaillier et fabricant de ferblanterie. L'aubergiste-boulanger, Louis

Jossinet, maire durant de longues années revend son affaire à Émile Noirot.

Actuellement, la famille Noirot fils et petits-fils fournit en pain toute la région.